Ein Griff ins Leere. Dem Samurai stehen die Haare zu Berge, grinst ihm doch von dort, wo gestern noch der schöne Kopf seiner Gattin ruhte, ein Totenschädel entgegen. Vor Jahren hat der Krieger Frau und Hütte in den Bergen verlassen, sich herumgetrieben, eine reiche Dame geheiratet und ist schliesslich ins heimatliche Dorf zurückgekehrt, wo sein geliebtes erstes Weib sich so verhält, als wäre er höchstens zwei Stunden weg gewesen. Und nun das böse Erwachen nach einer für real gehaltenen Liebesnacht.

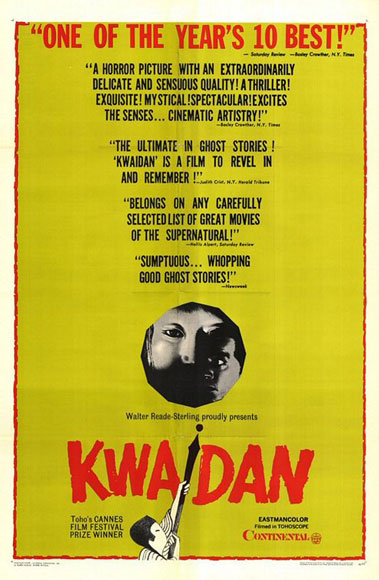

Diese Szene stammt aus dem zweiteiligen, 1964 von Masaki Kobayashi gedrehten Film «Kwaidan», der auf einer der vom japanisierten griechisch- irisch- amerikanischen Kultautor Lafcadio Hearn (1850-1904) zusammengetragenen Gespenstergeschichten- Sammlung basiert. Die «Kwaidan»-Geschichten schicken einen auf schiefe Ebenen und sie sind beispielhaft für typische Motive und Themen in japanischen Mythen und Märchen: «Realität» ist nicht das, was sie zu sein scheint, vielmehr erweist sie sich oft als Spuk, als Ausgeburt der Imagination. Bezieht man da noch das schintoistische Credo mit ein, dass die Verstorbenen uns nicht verlassen haben, sondern in irgendeiner Form in unserer Welt präsent sind und uns – Banana Yoshimoto verarbeitet die Thematik immer wieder – als eine Art Gespenster begegnen können, so konstatiert man, dass sich die Japaner eine narrative Kultur von oft haarsträubender Schaurigkeit erschaffen haben.

Die «Kwaidan»-Geschichte kann auch als eine Abwandlung des in Japan allseits bekannten und in